Wer einen Mystery-Cache aufspüren will, muss häufig eine Verschlüsselung lösen. Teil 1 und 2 unserer Serie beschäftigen sich mit Geheimschriften und der Caesar Verschlüsselung. In diesem Teil behandeln wir eine weitere Form, die man bis ins 19. Jahrhundert für unlösbar hielt: die Vigenère Verschlüsselung.

Wisst ihr, wer Geocaching erfunden hat? Na klar, werden die Meisten nun sagen. Der erste Cache wurde am 3. Mai 2000 von David Ulmer in Oregon (USA) gelegt – so steht es jedenfalls bei Wikipedia. Doch das ist nur die halbe Wahrheit.

Möglicherweise hat schon über ein Jahrzehnt zuvor der US-Künstler Jim Sanborn einen Cache gelegt, der gleichzeitig auch der erste Mystery-Cache war. Das Dumme daran: Ob es den Cache wirklich gibt, ist nicht sicher, und wer es nachprüfen will, muss sich mit dem US-Geheimdienst anlegen.

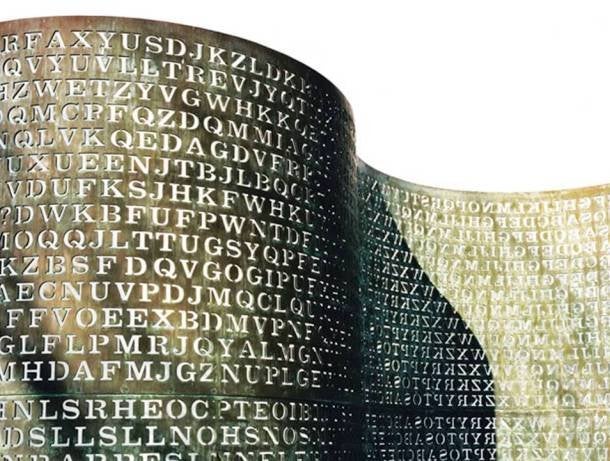

Kryptos: Vigenere Verschlüsselung

Doch der Reihe nach. Die Geschichte begann Ende der achtziger Jahre, als der US-Geheimdienst CIA in Langley bei Washington ein neues Hauptquartier baute. Um den Eingangsbereich zu verschönern, erhielt der aus der Region stammende Künstler Jim Sanborn den Auftrag, eine Rasenfläche zu gestalten und darauf eine Skulptur zu errichten.

250.000 Dollar ließ sich die CIA das Kunstwerk kosten – für eine Organisation mit einem Milliarden-Etat eher eine Billiglösung. Doch Sanborn schuf trotz des kleinen Budgets etwas Originelles: Er dekorierte seine Skulptur mit einem verschlüsselten Text und gab ihr den Namen „Kryptos“, abgeleitet von Kryptologie (Wissenschaft der Verschlüsselung). 1990 wurde das Kunstwerk dann eingeweiht.

Schon unsere neue Ausgabe gelesen?

Themen u. a.:

- Lost Place Tour in Polen

- Geocaching im Rübeland im Harzs

- Zwei neue Mini-Lampen mit UV-Licht

- Mobiler Outdoor Cleaner

- Workshop: Elektrische und mechanische Verriegelungen

- Geocaching auf La Gomera

- GCPeople: Wenn Muggels Geocachern helfe

- Cache des Monats und viele weitere Geschichten!

Kryptos besteht im Wesentlichen aus einem versteinerten Baumstamm sowie aus vier Kupferplatten mit insgesamt 865 ausgesparten Buchstaben. Diese Buchstaben ergeben den verschlüsselten Text. Heute weiß man, dass sich dieser aus vier Teilen zusammensetzt, die nicht mit den vier Kupferplatten deckungsgleich sind.

1999 gelang es dem Verschlüsselungsexperten James Gillogly, die ersten drei Teile zu lösen. Danach zeigte sich, dass ein CIA-Mitarbeiter sowie ein Team des Geheimdienstes NSA Gleiches bereits vorher geschafft hatten. Sie hatten ihre Lösungen jedoch erstmal nicht veröffentlicht.

Noch hat Kryptos aber nicht alle Geheimnisse preisgegeben. Zum einen ist der vierte Textteil bisher nicht entschlüsselt. Und zum anderen enthält die Lösung des zweiten Teils folgende Passage:

„THIRTY EIGHT DEGREES FIFTY SEVEN MINUTES SIX POINT FIVE SECONDS NORTH SEVENTY SEVEN DEGREES EIGHT MINUTES FORTY FOUR SECONDS WEST.“

Ohne Zweifel handelt es sich dabei um Geokoordinaten. Die bezeichnete Stelle (38° 57‘ 6,5“ Nord, 77° 8‘ 44“ West) liegt nur 60 Meter von Kryptos entfernt auf der Rasenfläche, die Sanborn gestaltet hat. Damit ergaben sich einige offene Fragen.

Ist dort etwas vergraben? Hat Sanborn also einen Mystery-Cache versteckt, bevor es Geocaching überhaupt gab? Enthält dieser vielleicht Hinweise auf die Lösung des vierten Textteils?

Erfahren wird man dies jedoch nie, denn der CIA-Eingangsbereich ist Hochsicherheitsgelände, das Unbefugte nicht betreten dürfen. Jim Sanborn hüllt sich derweil zum Thema Kryptos in Schweigen und genießt es, dass er mit bescheidenen Mitteln ein Kunstwerk geschaffen hat, das vielleicht mehr Menschen beschäftigt als die Mona Lisa.

Die Vigenere Verschlüsselung

Immerhin wissen wir eines: Für die Verschlüsselung der Geokoordinaten (und des gesamten zweiten Teils) hat Jim Sanborn ein Verfahren verwendet, das nach dem Renaissance-Gelehrten Blaise de Vigenère (1523-1596) als Vigenère Verschlüsselung bzw. Chiffre bezeichnet wird.

Man benötigt dafür ein Schlüsselwort. Nehmen wir hierfür als Beispiel das Wort „CACHE“. Damit können wir nun den Satz „Geocaching ist die schönste Nebensache der Welt“ verschlüsseln, indem wir das Schlüsselwort sich wiederholend unter den Satz schreiben.

Der Geheimtext entsteht, indem die jeweils untereinander stehenden Buchstaben addiert werden. Dabei gilt A=0, B=1 usw., und beim Zählen wird nach 25 wieder bei 0 angefangen. Für den zweiten Teil des Kryptos-Textes verwendete Sanborn das Schlüsselwort „ABCISSA“.

Zudem hat bei ihm das Klartextalphabet nicht die übliche Reihenfolge „ABCDEF…“ sondern „KRYPTOSABCDEFGHIJLMNQUVWXZ“. Wie man sich leicht klar macht, kann der gleiche Klartextbuchstabe bei der Vigenere Verschlüsselung in unterschiedliche Geheimtextbuchstaben verschlüsselt werden.

So wird das erste C im Beispieltext in ein J umgewandelt, das zweite dagegen in ein E. Ein Verschlüsselungsverfahren mit dieser Eigenschaft nennt man polyalphabetisch. Das polyalphabetische Verschlüsseln war noch recht neu, als die Vigenere Verschlüsselung entstand.

Vigenere Verschlüsselung lösen

Bis ins 15. Jahrhundert kannte man nur das Prinzip, dass es für jeden Buchstaben eine feste Geheimtextentsprechung gab. Solche Verschlüsselungen waren jedoch durch das Zählen der Buchstaben leicht zu knacken.

Mehrere italienische Kryptologen der damaligen Zeit erkannten dies und entwickelten erste polyalphabetische Methoden. Meist sahen diese verschiedene Tabellen vor, zwischen denen der Verschlüsselnde hin und her springen musste.

Die Vigenere Verschlüsselung hat den Vorteil, dass sie ohne solche Tabellen auskommt und außerdem ein Schlüsselwort einbezieht. Die Erfindung der polyalphabetischen Verschlüsselung und speziell der Vigenere Verschlüsselung war ein Meilenstein in der Geschichte der Kryptologie.

Nun gab es endlich Verschlüsselungsverfahren, die einfach und trotzdem vergleichsweise sicher waren. Über drei Jahrhunderte hinweg hielt man die Vigenere Verschlüsselung sogar für unknackbar. Erst im 19. Jahrhundert entdeckte der Mathematiker Charles Babbage, dass dies nicht stimmte und dass die Vigenere Verschlüsselung sogar recht einfach zu lösen ist.

Der erste Schritt besteht hierbei meist darin, die Länge des Schlüsselworts zu ermitteln. Dafür gibt es mathematische Formeln, die der Computer berechnen kann. Man kann aber auch ohne Computer nach sich wiederholenden Buchstabenmustern Ausschau halten.

So kommen im obigen Beispiel sowohl EO als auch UA doppelt im Geheimtext vor. Ersteres Paar wiederholt sich nach 15 Zeichen, letzteres nach 10. Schon diese einfache Überlegung spricht für eine Wortlänge von 5, da dies der größte gemeinsame Teiler ist.

Bei längeren Texten ergeben sich in aller Regel noch deutlich auffälligere Wiederholungen. Ist die Schlüsselwortlänge erst einmal bekannt, dann ist der Rest keine große Hürde mehr.

Da sich eine Vigenere Verschlüsselung aus mehreren Caesar-Chiffren zusammensetzt, kann man die Lösungsstrategien für Letztere anwenden. Mehr zur Caesar-Chiffre und ihrer besonderen Form ROT13 erfahrt ihr in Teil 2 unserer Verschlüsselungs-Serie.

Einige Varianten der Vigenere Verschlüsselung kamen noch im Ersten Weltkrieg zum Einsatz, danach spielte das Verfahren nur noch in kryptologischen Übungsaufgaben eine Rolle. Die Schwächen der Vigenere Verschlüsselung waren Jim Sanborn natürlich bekannt, als er Teile seines Kryptos-Textes damit verschlüsselte.

Doch da er kein unlösbares Rätsel schaffen wollte, störte er sich nicht daran. Nicht bekannt ist dagegen, welche Gedanken sich Sanborn bezüglich des immer noch ungelösten vierten Teils machte.

Übrigens hat der Künstler Sanborn inzwischen einen Tipp gegeben: Die Buchstaben NYPVTT in der vorletzten und letzten Zeile stehen für BERLIN. Weitere Hinweise findet ihr vielleicht im ominösen Cache auf dem CIA-Gelände, bei dem niemand weiß, ob er wirklich existiert.

Da für Vollblut-Geocacher kein Schwierigkeitsgrad zu hoch ist, könnt ihr ja versuchen, ihn zu finden. Mit der kostenlosen Software Cryp-Tool, welche wir bereits in Teil 1 und 2 unserer Verschlüsselungs-Serie erwähnt haben, kann man eine Vigenere Verschlüsselung schnell knacken.